|

| ▲송일훈 박사(동아시아 무예전쟁사·문화교류정책 평론가) |

요즘 필자는 일본무도기원 연구에 많은 시간을 이광희 총재와 보내고 있다. 과연 일본무도 연구에서 그 시발점은 어디에 있고 또 형성과정에서 많은 유파가 보이며 서로 다른 역사를 언급하고 있기에 무도계에 혼동과 혼란을 야기 시키고 있는 실정이다.

모든 무도의 성립배경은 제일 먼저 전쟁에 의해서 형성된다. 삶과 죽음 끝자락에서 인간 본능적 생사를 초월한 병법이 완성된다. 어느 개인이 무도를 창시했다는 말보다는 그 동안 자기 자신이 배우고 수련한 무도를 가지고 다시 재정립하여 체계적으로 확립하는 과정을 말한다.

실전적 무도의 형태가 벗어난 무도는 전승적 체계로 이어온 무도가 아니다. 반드시 생과 사 그리고 수많은 전투 속에서 스스로 완성된 병법이기에 어떻게 하면 효과적으로 적을 소멸시킬 수 있는가를 먼저 생각하고 또 적들이 어떠한 병법을 사용하는가에 신체기법이 달라지기에 현시대의 무도계는 그 근본적 역사적 가치관을 다시 한 번 숙고해야 한다.

그런 의미에서 백제무술의 유술을 제시하고자 한다. 수개월동안 필자와 여러 번 교류와 의논 끝에 이광희 총재가 백제유술의 시발점은 무엇인지 찾아내어 그 동안 역사 속에 감추어진 백제의 아스카문화와 그들의 무술인 유술이 어떻게 형성되었는지를 찾아내어 무예계의 단초가 될 것은 자명한 사실이다.

그렇다면 이광희 총재가 발견한 백제유술에 근원의 연구물을 보면 흔히 백제를 떠 올릴 때 의자왕과 삼천궁녀 낙화암과 같은 멸망의 어두운 역사만을 이야기하지 실로 강성했던 백제에 대해서 아는 이는 많지 않다. 산둥반도를 지나 대륙 깊숙한 요서지역에 수도를 두고 군림했던 강력한 대제국 백제를 우리는 얼마나 알고 있는가.

신라가 최고의 화랑을 앞세워 14번이나 공격을 했지만 요동(搖動) 하지 않던 백제는 나당연합군(羅唐聯合軍) 이라는 거대한 장벽에 부딪혀 물러서며 현해탄을 건널 수밖에 없었다.

663년 8월 27일 28일 백촌강(百村江) 전투를 마지막으로 백제는 고대 한반도에서 자취를 감추고 만다. 당시 일본서기에는 이렇게 기록하고 있다.

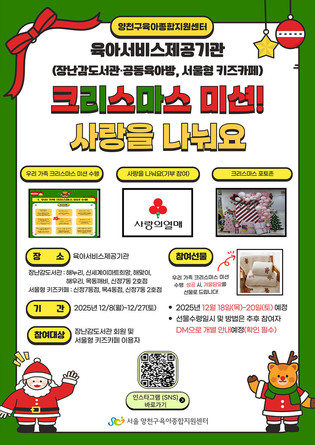

|

| ▲< 일본서기 27권 10쪽 > 출처: 일본국립국회도서관 |

「8월27일 일본의 선단(船團)과 당나라의 선단(船團) 즉 배가 전쟁을 시작했다. 당나라와 신라의 군사가 일본배의 상륙을 막기 위해서 해안가 주변을 포위하고 있었고 먼저 당나라의 배를 부수지 않고는 상륙이 불가능했다.

처음 싸움의 시작에서는 일본군사의 배가 압도적으로 많았다. 그러나 진형을 잘 갖춘 당나라 측이 유리했고 일본은 퇴각할 수밖에 없었다. 다음 날 공격에서는 일본의 장수와 그리고 풍장( 백제의 왕자 부여풍 )은 기상관측도 하지 않았고 강 주변의 지형을 숙지하고 있던 적의 전술에 대하여 아무런 검토를 하지 않았다.

당은 일본의 배를 좁은 지역으로 유인을 했고 전투는 시작됐다. 앞으로 돌진한 일본의 배는 가운데의 배와 뒤쪽의 배가 움직여지지 않는 상태에서 방향전환이 불가능 했다. 당나라에게 좌우로 포위당한 일본 배는 화염(화포)에 무너졌고 백제의 왕자는 고구려로 도망을 갔다」

백촌강 전투에 앞서 있었던 싸움에서 수세에 몰리던 백제는 왜(倭)에 원군을 요청하였고 왜는 당시 백제의 부여풍 왕자를 앞세워 800여척의 배와 약 2만 7천여 명의 군사를 백제로 보냈다. 많은 원군을 보냈음에도 백제와 왜는 크게 패했고 백제는 일본으로 망명(亡命)을 한다.

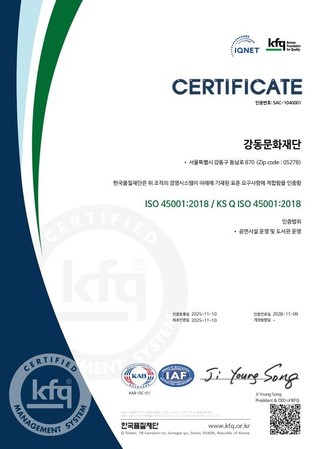

|

| ▲ < 일본서기 27권 11쪽 > 출처: 일본국립국회도서관 |

「9월 24일 백제인이 궁예성에 도착하여 25일 일본으로 배가 출발하다」

궁예성은 김제라는 학자들의 이야기도 있고 전남 보성이라는 이야기도 있지만 확실한 기록은 없다. 좌평 여자신( 佐平 余自信 ) 달솔 목소귀자( 達率 木素貴子 ) 달솔 곡나진수 ( 達率 谷那晋首 ) 달솔 억예복류 ( 達率 憶禮福留 ) 등이 기록되어 있다.

당시 좌평은 백제의 16개 관급 중에서 제일 위의 직위( 職位 ) 1품에 해당 하며 주로 귀족 중에서 선발이 되고 유사시 왕을 대신할 수 있을 정도의 중요한 직책이다.

달솔은 좌평 다음으로 2품에 해당하고 당시 정원은 30명에 보통 지방 지역을 총괄하는 직책이며 주로 장수( 將帥 )이다. 이때 당시 백제인 즉 일본으로 건너간 도래인(渡來人)이 약 3천 명 정도로 기록되어 있으나 일선 학자들은 최소 10만 명 이상으로 보고 있다. 다음 편에서 계속 연재한다.

송일훈 박사(동아시아 무예전쟁사·문화교류정책 평론가)

전) 서울대학교 스포츠과학연구소 선임연구원

전) 용인대학교 무도연구소 연구교수

현) 용인대학교 무도연구소 전임연구원

[저작권자ⓒ 경남세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]