|

| ▲송일훈 박사(동아시아 무예전쟁사·문화교류정책 평론가) |

이광희 총재가 언급한 것처럼 일본의 모든 문화는 백제의 아스카문화에 의해서 이루어진다. 백제가 멸망하고 모든 중심세력들이 일본으로 이주하고 새로운 지역을 평정하는데 이 총재가 찾아낸 사료를 다시 한 번 살펴보기로 하자.

일본으로 향한 백제인은 규슈에서 정착을 하게 되고 점점 오사카와 교토는 물론 관동지방으로까지 그 세력을 넓히며 확장을 한다.

|

| ▲ < 일본서기 27권 12쪽 > |

「천지천황 3년 664년 3월 백제의 선광왕(善光王)을 난파(難波) 에 살게 하다」 여기서 난파는 지금의 오사카 난바를 뜻하는 것이며 훗날 백제인의 집성촌이 되고 호족(豪族) 들로 하여금 이 지역을 다스리게 한다.

|

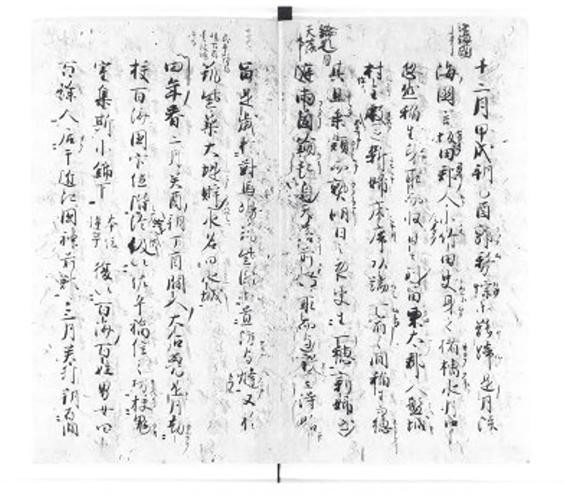

| ▲< 일본서기 27권 13쪽 > |

「백제국 하위계층 및 좌평 복신의 가문 귀실집사 소금하( 平室集斯 小錦下 ) 백제백성 남녀 400여 명 근강국 포생군에 살게 하다」 (近江國 浦生郡 - 근강국 포생군은 지금의 시가현이며 훗날 백제계 도래인의 집성촌이 된다)

「 천지천왕 3년 664년 대마도 및 축자국( 규슈 ) 에 방어성 쌓음. 수성 ( 水城 ) 」

백제가 무사히 규슈에 입성을 해서 정착을 하지만 여전히 나당연합군은 두려운 존재였기 때문에 지금의 규슈 후쿠오카 다자이후( 福岡 太宰府 ) 에 백제식 토성을 쌓는다.

|

| ▲< 일본서기 27권 14쪽 > |

「천지천왕 4년 665년 3월 백제인에게 밭을 하사하다. 가을 8월 백제의 장수 달솔 3명

축자국에 대야성(大野城)을 쌓음」

천지천왕은 백제인이 살아 갈 수 있도록 밭을 나누어 주었고 축자국은 지금의 행정구역상 후쿠오카의 동부이며 대야성은 당시 백제의 장수와 왜군이 혹시 모를 나당연합군의 공격을 방어하기 위해 쌓은 여러 곳의 성중에 하나다.

|

| ▲ < 일본서기 27권 15쪽 > |

「천지천왕 5년 665년 겨울. 근강으로 이동, 백제인 남녀 2천여 명을 동국에 살게 함」

천지천왕은 수도를 근강(近江)으로 옮기면서 백제인 2천여 명을 데리고 가 천황가의 세력을 굳건히 하며 백제인으로 하여금 나라를 다스리는 근간(根幹)으로 삼는 것을 볼 수 있다.

|

| ▲ < 일본서기 27권 25쪽 > |

「천지천황 10년 671년 1월 좌평 여자신( 佐平余自信 사택소명 沙宅紹明 授大錦下-法官大輔) 귀실집사 ( 平室集斯 小錦下 - 學職頭 ) 달솔 목소귀자( 授達率 木素貴子 閑兵法 달솔 곡나진수 達率 谷那晋首 閑兵法 달솔 억예복류 達率 憶禮福留 閑兵法 달솔 답발춘초 答㶱春初 閑兵法 ) 발일비자(㶱日比子 찬파라 贊波羅 금나금수 金羅金須 解藥 ) 귀실집신( 鬼室集信 解藥 - 大山下 덕정상 授達率 德頂上 解藥 길대상 吉大尙 解藥 ) - 小山上 授餘達率等 外50餘人」

위 글을 보면 천지천황이 백제의 호족(豪族) 및 장수들에게 관급을 주며 나라를 다스리게 하는 내용이 비교적 자세하게 기록되어 있다. 물론 모든 인원을 다 기록하지는 않았고 외 50여명으로 축약된 부분도 사실이지만 일본서기가 720년에 쓰여 진 것을 감안한다면 사실 상당히 자세하게 서술 해 놓은 것이다.

본문 내용에서 여자신과 귀실집사는 좌평 종1품으로 백제의 16개 관급(官給) 중에서 제일 높은 직에 해당하며 특히 귀실집사는 백제가 멸망하기 전에 부흥운동을 전개했던 귀실복신의 아들로 당시 최고의 권력을 가지고 있던 인물이다. 천지천왕은 귀실집사를 학직두에 임명을 하게 되는데 학직두는 지금의 교육부장관이다.

또한 그의 아들 귀실집신은 해약(解藥) 이라 하여 의약사로 활동 하게 하였으며 대산하 라는 직위를 주었다.

그리고 가장 중요한 백제의 장수들의 기용부분인데 달솔 목소귀자를 포함한 여러 명의 장수를 한병법 ( 閑兵法 ) 의 대산하 라는 직위를 주며 활약을 하게 한다.

여기서 한병법이라 함은 당시 군사전술 전략은 물론 검술 창술 궁술 격투유술 등 모든 전쟁에 있어 필요한 기술을 말하는 것이고 한병법의 대산하의 등용된 백제의 달솔들은 모든 기술을 고스란히 왜(倭)에 전하게 되고 이러한 사실을 「일본서기」의 기록을 통해서 알 수 있다.

이광희 총재가 밝힌 위의 기록을 보면 알 수 있듯이 일본이 정식국가로 발 돋음 할 수 있었던 것은 백제의 찬란했던 문물이 그대로 일본에 전해지고 또 백제의 귀족 밑 장수들 즉 수뇌부(首腦部)가 일본이라는 나라의 주축이 되어 이끌어 갔던 것이다. 뿐만 아니라 이후 백제의 무사(武士) 세력은 점점 더 크게 확장하여 일본 내 무사정권을 시대를 열어갔으며 백제의 유술이 전래되었다는 것은 부정할 수 없는 사실이다. 그들의 족보에 상세히 기록되어 있는데 이광희 총재가 다음 칼럼에서 사료를 제공하여 그 실체를 밝혀내고자 한다.

마지막으로 국내 무술계에서는 많은 무술들이 일본에서 시작되어 한국으로 유입된 것으로 잘못 인식되어 있지만 그 근원(根源)을 보면 고대 한반도에서 시작해서 일본으로 전해진 것을 너무나도 쉽게 역사적 사료를 통해 그 근원을 확인할 수 있다. 따라서 우리는 우리 것에 대한 보다 깊은 관심과 열의를 갖고 연구하며 다신 한번 반박귀진으로 우리 것을 되찾아야 할 것이다.

송일훈 박사(동아시아 무예전쟁사·문화교류정책 평론가)

전) 서울대학교 스포츠과학연구소 선임연구원

전) 용인대학교 무도연구소 연구교수

현) 용인대학교 무도연구소 전임연구원

[저작권자ⓒ 경남세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]